Total Pageviews

Monday, January 28, 2013

Nayala dan Tari

Friday, January 4, 2013

Cincin Bermata Hati Merah

Hujan deras turun bagai ditumpahkan dari langit sore ini. Suara air yang menghantam atap seng begitu keras di atas kepalaku. Tetesan-tetesan air disepanjang atap menciprati kakiku, membuat basah sepatu dan kaki celanaku. Masih pukul setengah tujuh malam, seharusnya suasana tidak sesepi ini tapi apa mau dikata hujan deras seperti ini pasti akan mengurungkan niat orang untuk bepergian, tak terkecuali para sopir angkot. Halte tempat aku menunggu kendaraan ini terletak di antara dua jalan besar. Di depanku ada jalan Tamrin yang memanjang dari arah Utara keselatan dan di belakangku ada jalan Melati yang juga memanjang seperti jalan Tamrin tapi berbelok ke timur sekitar 1 Km di Utara sana. Meskipun kedua jalan ini berdampingan tetapi angkot yang lewat di jalan ini berbeda Kode. Maka tepat di belakangkupun ada sebuah halte yang seatap dengan halte tempat aku berada.

Aku sendiri agak heran, mengapa tempat ini begitu sepi. Hujan baru turun lima belas menit yang lalu, selama itu pulalah aku berada di sini. Lampu penerangan ada sekitar 5 meter di sebelah kiriku. Lampunya berwarna kuning kecoklatan dan redup. Ditambah serangga serangga yang terbang mengelilingnya membuat cahaya itu begitu minim menerangi tempatku duduk dan hujan yang tanpa ampun terus tercurah membuat semakin suram keadaan.

Aku hanya membawa sebuah tas ransel dan sebuah map kuning tempat berkas lamaranku yang ditolak tadi siang. Mungkin karena aku begitu kesal aku lupa masih memegangi map itu dari tadi. Ku letakkan map itu dibawah tasku di atas bangku panjang halte. Aku merogoh saku untuk mengeluarkan telepon selulerku. Bermain game atau sekedar browsing mungkin bisa sedikit menghiburku. Tapi sial, baterei telepon ku sudah kritis. Aku lupa men-charge nya sampai penuh sampai-sampai jam segini sudah lowbat. Dari pada mati sama sekali kumasukkan telepon itu ke dalam tas ranselku. Belum sedetik tanganku masuk kedalam tas, teleponku berdering. Kuambil lagi dan kulihat dilayar ada sebuah nomor tak dikenal disana. Nomor telepon rumah atau kantor. Aku sempat berfikir ini adalah staf HRD yang menghubungiku untuk memberi kabar baik buat ku. Kutekan tombol penerima dan kudekatkan ke telingaku. Belum sempat mulut ini mengucap halo tiba tiba angin bertiup begitu kencang. Air hujan tertiup ketempatku sedang duduk. Reflek saja, tanganku menudungi kaca mataku dari air. Aku hampir lupa sedang menerima telepon ketika kudengar suara wanita berkata selamat sore di telingaku. Aku menjawabnya dan ‘duarr’ halilintar tiba tiba menyambar. Sepertinya pohon tinggi didekat halte kena lalu ranting jatuh menghantam pojok kiri halte ini. Sontak aku memekik dan melepaskan teleponku karena aku menggunakan kedua tanganku untuk melindungi kepalaku. Aku begitu kaget dan takut dengan halilintar tadi. Teleponku terjatuh dan terlempar agak jauh ke ruang halte di belakangku. Sial, umpatku sambil mencoba menggapai telepon itu. Tidak bisa, letaknya terlalu jauh. Jika aku harus pergi memutar berarti aku harus kena hujan. Aku tidak mau kedinginan ditempat ini. Benar benar sial, angkotpun belum tampak lewat dari tadi. Sambil berpegangan bangku halte, aku menjulurkan tanganku ke seberang. Menggapai gapai berusaha meraihnya. Sepertinya usahaku ini begitu menguras tenaga dan emosiku, aku bahkan sempat lupa bernafas hingga akhirnya jari telunjukku menyentuh sesuatu. Sesuatu yang dingin dan agak runcing. Ada sesuatu yang keras lalu lembut. Apa? Teleponku tentu saja, apalagi?

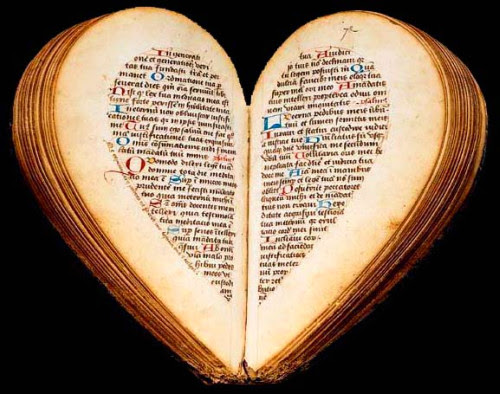

Sekarang aku mengalihkan pandanganku yang tadinya menghadap kearah jalanan ketika aku mencoba menggapai teleponku kearah bawah bangku panjang melewati celah rendah dinding pembatas ruang halteku dengan halte sebelah. Aku tidak yakin tanganku mampu meraih teleponku tadi tapi sekarang aku berhasil memegangnya. Dan aku baru sadar bahwa letak teleponku telah bergeser mendekat. Siapa yang melakukannya? Bukannya halte sebelah kosong. Aku tidak merasa ada seorangpun di belakang sana dari tadi. Lalu saat wajahku tertuju pada teleponku, aku melihat tangan itu. Tangan seorang gadis berkulit putih yang mendorong telepon ku mendekat. Akut kaget bercampur senang, rupanya aku tidak sendirian dari tadi malahan ada seorang gadis dibelakangku. Kuperhatikan jemari lentik itu. Putih dan pucat tampak dingin. Di jari manisnya tersemat sebuah cincin dengan batu merah berbentuk hati. Lambat ku tarik tarik telepon ku dan kuucap terima kasih kepadanya. Dia menarik tangannya ke atas dan kudengar suara tak jelas mungkin dia bilang iya.

Perasaan tidak enak yang dari tadi kurasakan berangsur menghilang. Aku merasa lega karena rupanya ada orang yang senasib denganku di bawah atap halte bobrok ini. Bonusnya adalah dia seorang perempuan, tak tau dari mana tapi melihat jarinya yang bagus tadi, dia pasti seseorang yang cantik. Aku mencoba membuka percakapan walaupun kami terhalang dinding seng halte. Aku tanya dia dari mana mau kemana. Pertanyaan-pertanyaan standar orang baru ketemu. Suaranya lirih, dia menjawab dia mau pulang dia baru saja dari sekolah. Aku memang melihat ada sebuah gedung SMA beberapa meter dari tempat ini tadi. Aku bertanya lagi kepada dia, menanyakan siapa namanya dan mengapa dia sendirian. Dia terdiam agak lama, aku menyandarkan punggungku ke seng pembatas berusaha membuat kontak dengan dia tapi tidak ada tekanan sama sekali dari balik dinding itu. Lalu dia menjawab namanya Diyan, dia sendirian karena ketiga temannya telah pergi, pergi jauh lebih dulu. Aku tercekat mendengar penuturannya. Aku merasakan ada duka dibalik suaranya. Kalau aku tidak salah, aku juga mendengar suara terisak tapi semua kabur karena dinginnya malam yang berhujan ini membuatku menggigil, suaranya yang lirih dan agak serak juga tak mampu menyaingi dentuman air di atap sana. Lalu aku mencium aroma itu, aroma amis yang menusuk nusuk hidung dan perutku hingga begitu mual. Aroma bangkai binatang yang tertabrak mobil lalu tersiram air hujan, aroma yang selalu aku benci karena membuatku ingin muntah. Aku menutup hidung dan terlupa dengan Diyan.

Beberapa menit berlalu tanpa suara. Aku merasa keheningan begitu mencekat, dingin yang kurasakan berdesir desir di dalam tulangku. Diyan juga tidak bersuara, aku sendiri merasa kikuk untuk bertanya-tanya karena kami terpisahkan lembaran dinding tipis ini. Lalu aku ingat akan sesuatu, sesuatu yang seharusnya ada di sana. Sesuatu itu seharusnya dua buah kaki yang terbungkus sepatu yang menjejak lantai halte sebelah. Aku yakin walaupun dinding pembatas ini rendah tapi seharusnya aku masih bisa melihatnya. Karena penasaran aku membungkuk untuk mengintip kebawah dinding pembatas, kebelakang. Aku turun dengan pelan agar tidak menimbulkan suara. Entah aku merasa itu akan lebih baik dari pada membuat suara gemerisik dan didengar oleh Diyan. Mukaku telah sampai di bawah bangku, kulihat ke lantai dimana telepon ku tadi terjatuh. Tidak ada kaki, lalu kugeser pandangnku, menyapu seluruh lantai halte yang remang-remang di sebelah, kosong. Hanya ada lantai yang basah dan kotor dan ceceran warna merah tua di sekitar tempat teleponku tadi terjatuh. Diyan mengangkat kedua kakinya diatas bangku fikirku.

Aku bangkit dan memegang tas serta memasukkan map kuningku ke dalamnya. Aku berkata kepada Diyan apakah dia keberatan jika aku pindah kesana biar kita bisa ngobrol. Tidak ada jawaban. Dua detik, tiga detik, empat detik lalu aku dengar suara berderit di dinding seperti suara cakaran. Lalu Diyan berkata kepadaku untuk tetap di tempatku. Aku bisa basah kalau harus berputar ke halte sebelah dan dia juga berkata lebih baik aku tidak usah kesana. Hujan memang semakin menjadi jadi, bukannya semakin reda tapi semakin deras dan dingin. Aku merasa kabut mulai turun menyelimuti sekitarku. Uap air menahan sinar lampu jalan itu menampakkan mendung tipis yang aneh. Lalu aku memaksa dengan berkata kepada Diyan kalau itu tidak apa-apa, basah sedikit yang penting aku ada teman yang bisa diajak bicara. Aku bergegas saja tak menghiraukan apa jawaban Diyan, berjalan kearah kiri halte tapi aku tidak bisa langsung berbelok karena ada tanaman hias agak tinggi di sana jadi aku harus berlari agak lebih jauh untuk memutarinya. Aku menaruh sebelah tanganku diatas kaca mataku dan terus memandang tanah becek yang kulewati agar tidak terpeleset. Menghindari cabang pohon yang tadi patah karena kilat sambil menahan dinginnya air hujan yang menembus bahu dan celanaku. Lantai halte sudah terlihat, aku hanya perlu tiga langkah untuk mencapai tempat itu. Lalu aku mengangkat mukaku untuk mencari Diyan tapi betapa terkejutnya aku, bangku disana kosong. Kosong tak ada siapapun. Aku melihat keseberang jalan, kearah deretan toko bangunan yang telah tutup. Tidak ada siapapun disana. Aku melompat ke halte dan memanggil nama Diyan beberapa kali. Tak ada jawaban. Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Aku takut. Lalu angin yang keras menerpaku hingga basah dan lagi lagi suara halilintar begitu keras. Tapi bukan, bukan seperti halilintar kali ini. Aku memang melihat cahaya menyilaukan datang dari arah aku memutari tanaman hias tadi lalu suara berdentum tadi juga dibarengi suara berdecit. Aku gugup, mundur mencoba berpengangan bangku tapi sial aku terpeleset. Aku merasa menginjak sesuatu yang keras di lantai yang licin. Aku berteriak mengaduh sambil memengangi kepalaku agar tidak terbentur. Kacamataku lepas, tersuruk di bawah bangku. Diantara suara nafasku yang menderu dan jantungku yang berpacu tidak karuan aku meraba raba mencari kacamataku. Lagi lagi aroma amis menerpa wajahku. Mencekik leher dan terasa menyumbat kedua lubang hidungku. Aku menemukannya. Kaca mataku dan jemari dingin yang meletakkannya di tanganku. Aku sempat memegang sesuatu seperti cincin di jemari itu. Mataku yang kabur tidak mampu melihat tangan Diyan atau siapa itu tadi, tapi aku yakin itu dia. Aku mengusapkan kaca mataku ke kemejaku lalu memakainya. Saat aku merasa mulai bisa mengontrol diriku, aku mulai duduk dan hendak berterima kasih untuk yang kedua kalinya lalu aku melihat tangan itu. Tangan putih pucat dengan cincin bermata merah tergeletak di lantai. Tangan tanpa lengan, tangan yang tergeletak mati dan kaku sepanjang pergelangan. Daging yang carut marut tampak menyembul dari bagian atas tangan itu. Mengerikan dan membuatku ingin muntah. Aku berteriak ketakutan, bergerak mencoba untuk bangun dan berlari tapi begitu sulit, begitu berat. Aku berteriak teriak dan terus menendang lantai hingga akhirnya aku bisa bangkit. Tak perlu menunggu hujan reda, aku segera berlari meninggalkan halte sialan itu. Aku berlari menyeberang jalan kearah toko bangunan itu. Aku tahu beberapa meter dari toko itu pasti ada warung atau rumah yang berpenghuni.

Aku berlari dan terus berlari tanpa memandang halte itu lagi. Kira kira pada jarak 15 meter di depanku aku melihat sesuatu yang sedikit melegakanku. Sebuah kompor besar di atas meja dengan dandang besar mengepul. Di atasnya menjulang tumpukan jagung rebus yang ditata seperti gunungan. Lalu lelaki sepuh yang memakai topi jerami, dia pasti penjual jagung rebus itu. Ketika aku tiba di sana, badanku sudah basah kuyup, celanaku belepotan lumpur, pandanganku kabur karena kaca mataku basah. Nafasku tersengal sengal dan bayangan akan potongan tangan itu terus menghantuiku. Di bawah emperan toko kecil itu, bapak sepuh penjual jagung hanya diam saja. Seolah tidak mendengar kedatanganku yang berisik dan kacau. Aku berteriak teriak minta tolong sampai akhirnya bapak itu bertanya kepadaku ada apa. Aku berkata dengan terbata bata kepada bapak sepuh itu kalau aku baru saja melihat hantu. Sebuah hantu tangan di halte sana. Bapak sepuh itu tampak tercengang kaget, kepalanya yang menunduk tampak kaku. Lalu dia mengangkat wajahnya dan aku bisa melihat seperti apa tampaknya bapak ini dibawah topi jeraminya.

Syukurlah dia manusia. Wajah lelaki yang seumur hidupnya harus bekerja keras, keriput dan gelap. Dia juga tampak begitu dingin, mendengar teriakan dan ceritaku pun dia hanya menegang sedikit tapi tidak tampak bersimpati sedikitpun. Lalu aku mendengar dia berkata untuk menyuruhku duduk. Dia bilang aku beruntung hanya melihat potongan tangan. Tentu saja aku hendak protes tapi dia tak acuh dan berjalan berbalik. Saat itu aku baru sadar bapak ini menggunakan celana hitam komprang seperti warog pada pagelaran tari kuda lumping. Jalannya agak susah dan pincang. Aku maklum dia sudah sepuh. Lalu aku berkata kepadanya betapa sepi tempat ini pada jam segini. Dia terkekeh saja. Jantungku masih berdegup kencang, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Tapi bapak sepuh ini sudah cukup memberi rasa aman karena melihat dia begitu tenang pastinya dia sudah terbiasa ada di tempat ini. Hujan pun mulai mereda tapi dinginnya masih menusuk tulang dan membuatku menggigil. Bapak penjual jagung itu berjalan lagi kearah ku. Pincang dan sangat tidak mengenakkan. Dia membawa selembar kain putih, mungkin handuk. Dia menyodorkan kain itu padaku dan menyuruhku untuk sedikit mengeringkan wajah dan rambutku. Aku terima kain itu tak peduli dengan warnanya yang dekil lalu menggosokkan kain itu ke wajah dan rambutku.

Anyir, busuk tiba-tiba datang lagi. Aku tercekat. Aku waspada. Aku tidak ingin mengetahui kalau bapak yang duduk di depanku ini hantu juga. Tidak menghiraukan aroma tadi, aku bertanya kepada bapak itu kenapa dia jalannya susah, apakah dia baru jatuh. Dia menjawab dengan tenang, memberitahuku kalau dia baru saja mendapat kecelakaan. Aku kasihan kepadanya, di usianya yang sudah sepuh ini dia harus mendapat musibah waktu berjualan.

Aroma jagung rebus menguar di udara dan kuhirup. Segar dan agak gurih, seperti ada aroma dagingnya juga. Mungkin jagungnya enak. Lalu bapak itu berkata lagi kalau kakinya masih sakit, bahkan sekarangpun masih. Aku memandang kearah kaki kirinya yang tampak pincang tadi tapi aku hanya melihat celana hitam komprang sampai tanah. Seperti tahu apa yang sedang kupikirkan, dia mengangkat celananya dan aku memandangnya. Astagfirullah… aku kaki kiri itu tidak ada. Ya, benar-benar tidak ada. Semakin tinggi dia mengangkat celananya dan aku tahu kaki itu patah sampai betis. Seketika aku merasa limbung. Jantungku mau meledak dan nafas ini begitu sesak. Lalu pak tua ini terkikik kikik panjang dan basah. Suara tawa orang batuk berdahak. Aku berdiri dari dudukku dan memandang wajah bapak sepuh ini. Tapi dia tidak balas memandangku, wajahnya mengarah ke dandang besar yang ada di sampingnya. Lalu pandanganku pun tertuju pada tumpukan jagung yang ada di dandang itu. ‘Aaaaaaarrgh… setaaan’, aku berteriak histeris dan mulai berlari meninggalkan tempak terkutuk ini. Aku menangis dan tersengal-sengal karena ketakutan. Apa salahku hingga aku harus mengalami kejadian malam ini. Demi Tuhan aku sangat syok ketika melihat ke tumpukan jagung itu. Tumpukan jagung yang beraroma segar dan gurih itu. Sialan, aku melihat sepotong kaki pucat melepuh dari betis hingga jari jarinya. Tampak kuku-kuku jari kaki itu tadi hilang hingga ada warna merah yang meleleh ke jagung-jagung disekitarnya.

Aku berlari, lupa telah berapa lama hujan telah reda. Aku sampai dibagian kota yang terang dan ramai. Pukul setengah 9 malam. Orang yang melihatku pasti menganggapku tidak waras. Dengan pakaian basah acak-acakkan, celana kotor dan tas ransel berwarna lumpur aku berlari-lari ketakutan. Aku harus mendapatkan tempat yang aman, aku harus berganti pakaian dan berkumpul dengan orang orang yang nyata bukan dengan hantu-hantu sialan tadi. Maka aku berbelok kesebuah losmen yang tampak terang. Aku tak peduli dengan uang dalam dompetku, yang penting aku bisa selamat sampai pagi.

Resepesionis menerimaku dengan terheran-heran, lelaki berusia 30 tahunan itu juga tampak ragu untuk menganggapku sebagai seorang tamu. Tapi untunglah dia mau menerimaku setelah aku menunjukkan uang dalam dompetku. Aku mendapatkan sebuah kamar di lantai dua losmen kecil ini.

Aku langsung menuju kamar mandi. Mengisi tub dengan air panas dari keran berwarna merah. Aku melolosi semua pakaianku yang kotor dan basah. Saat aku menarik lengan kemejaku aku melihat sesuatu terjatuh dan masuk ke dalam tub berisi air panas. Aku tak tau apa karena air bergelembung dan uapnya memenuhi mataku. Lalu aku memutar keran biru untuk mengalirkan air dingin. Setelah semua pakaian kotor itu lepas dan air di tub ku menjadi hangat aku membasuh tangan dan kakiku. Mencuci tubuhku di shower sebelum aku masuk dan berendam di tub. Satu menit kemudian aku sudah berada di dalam air hangat yang menenangkan. Sunyi lagi yang kurasakan. Aku memejamkan mata beberapa saat untuk merasakan tubuhku yang mulai segar walau sepertinya aku kehabisan tenaga. Aku beringsut di tub dan aku merasakan sesuatu mengganjal punggungku. Apa? Oh aku ingat, mungking kancing bajuku lolos waktu aku melepasnya tadi. Kuraih benda itu dengan tangan kiriku. Bulat seperti kancing tapi melingkar dan berlubang. Kutarik tanganku dari balik tubuhku. Kudekatkan ke depan mataku lalu aku melihat sebuah cincin emas dengan batu merah berbentuk hati. Ya cincin yang aku lihat di halte tadi, cincin Diyan. Aaaaaaaarh.. aku bangun dari tub dan melempar cincin itu. Saat aku berhasil berdiri dan mengambil handuk lalu membuka pintu kamar mandi kakiku menginjak sesuatu. Sesuatu yang cukup besar hingga membuatku jatuh dan menabrak pintu. Sesaat sebelum semuanya gelap, aku melihat kaki melepuh dengan jari jari meleleh di depan mataku. Lalu aku tidak ingat apa-apa lagi kecuali suara terkikik-kikik dibelakang telingaku.

Dua hari kemudian, aku telah menemukan diriku dirumahku lagi. Aku sadar kemarin dan tahu-tahu sudah berada di kamar tidurku. Mungkin pihak losmen telah menemukanku dan menghubungi keluargaku. Aku selamat dari malam penuh kesialan itu. Aku tidak peduli dengan bentukku yang seperti apa ketika ditemukan kemarin itu.

Aku mendapati ibuku duduk di ujung tempat tidurku. Ibu memegang sebuah surat kabar. Beliau memberitahuku kalau aku telah berteduh di halte yang sebulan lalu telah terjadi kecelakaan hebat disana. Empat orang siswa SMA tewas ketika sedang menunggu angkot karena ada sebuah mobil yang melanggar jalan dan menabraki mereka karena pengemudinya sedang mabuk. Lalu mobil itu melaju lagi hingga menabrak seorang kakek penjual jagung hingga meninggal sampai akhirnya mobil itu terjungkal di parit. Ibu memberitahuku dan meletakkan koran itu di sampingku. Beliau mengelus keningku dan hendak pergi ketika aku melihat ada cincin di jari manisnya. Cincin bermata hati merah, cincin Diyan. Aku lupa apa yang terjadi kemudian.